Einblick in Gesundheitssysteme

Erste Reise in die Dominkanische Republik im Rahmen des Projekts DemCareDom

Neben diesen aktuellen Nachrichten können Sie sich auch in unseren HFU Newslettern darüber informieren, was an der Hochschule Furtwangen los ist: Link öffnet sich im gleichen Fenster:Zu unseren Newslettern.

Wenn wir Ihnen Bescheid geben dürfen, sobald ein neuer Newsletter erscheint, mailen Sie gerne an E-Mail Anwendung wird gestartet:presse(at)hfu.eu und melden Sie sich für den Newsletter an.

Im September 2023 wurde die Hochschule Furtwangen Ziel eines Cyberangriffs. Hier finden Sie Link öffnet sich im gleichen Fenster:datenschutzrechtliche Informationen rund um den Cyberangriff.

Erste Reise in die Dominkanische Republik im Rahmen des Projekts DemCareDom

Hochschulkontaktbörse vernetzt Studierende mit Unternehmen

Neues Forschungsprojekt für die Versorgung von Menschen mit Demenz

Projektabschluss für "TelePaepa"

Studierende entwickeln Social-Media-Marketingkampagne

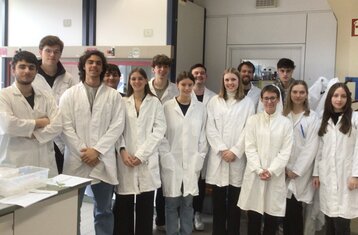

Gentechnik-Workshop für Bio-Leistungskurse im Molekularbiologie-Labor der Fakultät Medical and Life Sciences

Ausgabe 14 mit aktuellen Berichten aus Forschung und Lehre

"twogo": Tolles Angebot für HFU-Mitglieder

Neues DAAD Projekt "HFU cares"

Nachhaltigkeitsthema in Workshops umgesetzt

Neue Ansprechpartner in der IAF-Geschäftsstelle

Jetzt anmelden für die informatica feminale Baden-Württemberg

Veröffentlicht von

Gib' uns Dein Feedback

© Hochschule Furtwangen